近日,燕山大学材料科学与工程学院材料物理专业2023级本科生余梓轩,以第一作者身份在国际权威期刊Microchemical Journal(影响因子5.1,中科院二区)发表了题为“Charge-sensitive detection of Imatinib with monolayer WS2-based plasmonic sensor”的研究论文。该成果不仅展现了材料科学与工程学院本科生在高水平科研训练中的创新能力与科研素养,也体现了学院“科研反哺教学、科教融汇育人”的育人特色。

近年来,材料科学与工程学院依托亚稳材料全国重点实验室和高水平师资队伍优势,积极探索“教学-科研-思政协同育人”模式,构建“教以为基、研以赋能、思以铸魂、协同育人”的创新人才培养体系,实现科研成果与本科教学的深度融合,为新时代材料类创新人才培养提供了有力支撑。

慢性髓性白血病(CML)是一种由造血干细胞异常引起的恶性血液疾病,其发生与典型的BCR-ABL融合基因密切相关。临床上,酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼显著改善了CML患者的长期生存率,但在长期治疗过程中仍可能出现耐药性和不良反应。因此,如何精准检测血液中药物分子的实际浓度,并实时监测其与靶点的动态相互作用,对于优化治疗方案和保障用药安全至关重要。传统的小分子检测方法通常依赖荧光分子或纳米颗粒等外源标记,这不仅操作复杂,还可能改变药物的天然活性,从而引入偏差。相比之下,无标记检测技术因能够直接识别分子而受到广泛关注。表面等离激元共振(SPR)技术能够实时监测分子结合过程,但在小分子检测方面仍然面临灵敏度低的瓶颈。

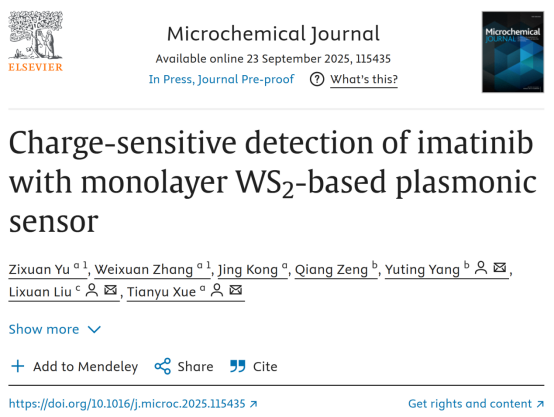

针对以上科学问题和技术挑战,该研究提出了一种基于电荷敏感的单层WS2晶体的等离激元电化学阻抗显微成像技术(P-EIM)。该方法通过成像单层WS2的电荷密度变化,实现了对伊马替尼与c-Abl分子结合过程的实时监测和定量分析,从而实现了对小分子药物的高灵敏度检测。研究结果显示,该方法不仅具有非常低的检测限(0.489 nM),还具备较宽的动态检测范围(五个数量级),突破了传统依赖分子质量的检测局限。这一成果为小分子药物研究和个体化精准治疗提供了全新的技术思路,也为临床药物浓度监测和疗效评估提供了新方案。

作者信息:燕山大学材料科学与工程学院本科生余梓轩和博士研究生张伟轩为论文的共同第一作者。燕山大学薛天宇教授、上海交通大学杨玉婷副教授、天津工业大学柳丽轩副教授为共同通讯作者。

图1基于电荷敏感的单层WS2对伊马替尼检测的P-EIM传感器原理示意图

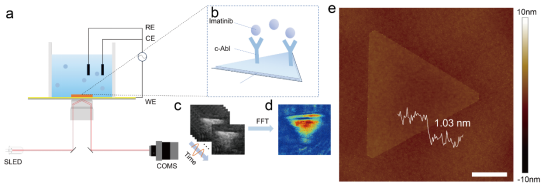

图2 WS2表面的电荷敏感性质研究

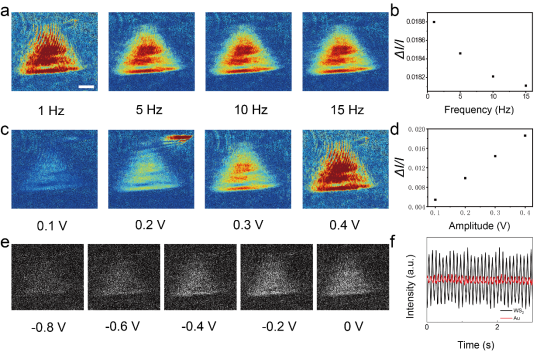

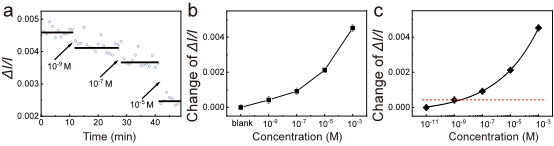

图3基于单层WS2的P-EIM传感器对伊马替尼的检测结果

图4浓度梯度检测与检测限分析

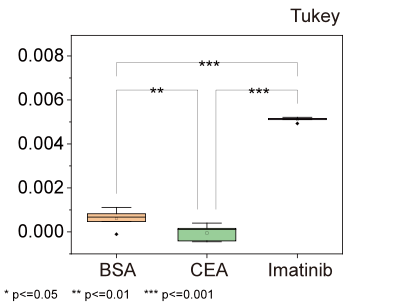

图5基于单层WS2的P-EIM传感器对伊马替尼检测的特异性评估